ひとり親家庭の場合、経済的な不安を抱えていることも少なくはないと思います。

執筆者の松野自身、父子家庭で育ちました。必死に働く親を見て、我慢や遠慮をすることもありました。

実は日本では、ひとり親家庭のための支援制度が豊富に用意されています。

しかし調べるのに一苦労だったり、申請が面倒だったり、結果あまり制度を活用していないというご家庭も多いでしょう。(何を隠そう、我が家もそうでした。)

「もっと早く知っていれば…」を無くすべく、今回はひとり親家庭に役立つ各種制度をご紹介します。

※都道府県や市区町村によって、制度自体がない場合や、要件・必要資料が異なる場合があります。

詳細は、お住まいの市区町村役場や福祉事務所などにお問い合わせください。

ひとり親家庭が受けられる手当や助成金

児童扶養手当

「児童扶養手当」とは、ひとり親家庭世帯などを対象に、家庭の収入を安定させる目的で一定額の給付が行われる国の制度です。

| 対象 | 18歳まで(18歳になった最初の3月31日まで)の児童を監護しているひとり親または親に代わって児童を養育している方 |

| 所得制限 | あり |

| 金額(月額) | ・子が1人 全部支給:45,500円 一部支給:45,490円~10,740円 |

| ・子供2人目の加算額 全部支給:10,750円 一部支給:10,740円~ 5,380円 | |

| 支給月 | 奇数月 |

| 手続き方法 | 市区町村の窓口にて ・申請者と児童の戸籍謄本 ・申請者と児童が含まれる世帯全員の住民票の写し ・前年の所得証明書 ・申請者名義の銀行口座が分かるもの ・申請者と対象児童のマイナンバー及び本人確認書類 |

「児童扶養手当」は「児童手当」にプラスしてもらえます。

児童手当と児童扶養手当についてこちらの記事でも解説していますので、併せてご覧ください。

▼児童手当と児童扶養手当は両方もらえる!対象者や金額、支給月など違いを解説

児童育成手当

「児童扶養手当」と似た手当として「児童育成手当」があります。

違いは、主に以下の2点です。

- 東京都独自の制度である(都民であれば、児童扶養手当にプラスで受けられる。)

- 児童扶養手当よりも所得制限が緩和されている

| 対象 | 18歳(18歳になった最初の3月31日まで)の児童と、その児童を監護しているひとり親または親に代わって児童を養育している方。 |

| 所得制限 | あり |

| 金額(月額) | 児童1人につき13,500円 |

| 支給月 | 2月、6月、10月 |

| 手続き方法 | 市区町村の窓口にて ・申請者と児童の戸籍謄本 ・申請者名義の銀行口座が分かるもの ・申請者と対象児童のマイナンバー及び本人確認書類 |

ひとり親家族等医療費助成

「ひとり親家族等医療費助成制度」はひとり親家庭の親と児童を受給者とします。

受給者の健康保険給付の自己負担分のうち、一部負担金を除いて助成する制度です。

病院を受診する際に健康保険証と「医療証」(市区町村によって名称が異なります)を一緒に提出すると、医療費の負担を少なくできます。

| 対象 | 18歳(18歳になった最初の3月31日まで)の児童と、その児童を監護しているひとり親または親に代わって児童を養育している方 |

| 所得制限 | あり |

| 金額 | 保険者によって異なる。 |

| いつもらえる | 病院を受診した際に、自己負担金の一部が抑えられます。申請した日から使えます。 ※住所のある都道府県外や、医療証の使えない病院で受診した場合は、あとで払い戻しを申請する必要があります。 |

| 手続き方法 | 市区町村の窓口にて ・申請者と児童の健康保険証 ・申請者及び児童の戸籍謄本または児童扶養手当の認定証書 |

このほかにも、自治体によっては住宅補助を行うなど、様々な支援制度があります。

詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。

税金の支援

ひとり親控除

税金を計算するときは、年収から必要経費を差し引き、さらに所得控除を差し引いて、課税する所得を算出します。

つまり所得控除を受けられれば、所得が減り、税金が軽減されるのです。

申請は不要で、会社員の方は年末調整時に、自営業の方は確定申告時に書類に記載してください。

ひとり親控除とよく似たものとして、寡婦(夫)控除がありますが、これは死別または離婚した人が受けられる控除で、未婚の場合は対象外です。

しかし、令和2年に新設されたひとり親控除では、婚姻歴の有無は関係なく、ひとり親であれば控除を受けられます。

ひとり親控除と寡婦控除の違いについて、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

▼寡婦控除とは?意味や条件、ひとり親との違いをFPがわかりやすく解説!

住民税の非課税制度

ひとり親の場合、前年の合計所得金額が135万円以下なら住民税が非課税となります。

申請は不要で、条件を満たせば「住民税非課税世帯」と認められます。

住民税が非課税になると、国民健康保険料や国民年金保険料の減免措置が受けられたり、0〜2歳時の保育料が無償になったりします。

住民税非課税世帯については、こちらの記事で詳しく解説しています。

▼非課税世帯とは?条件や調べる方法、目安年収をわかりやすく解説

健康保険・年金の軽減や減免

健康保険料や年金保険料は「ひとり親だから」ではなく「所得が低い場合」に減免を受けられる制度になっています。

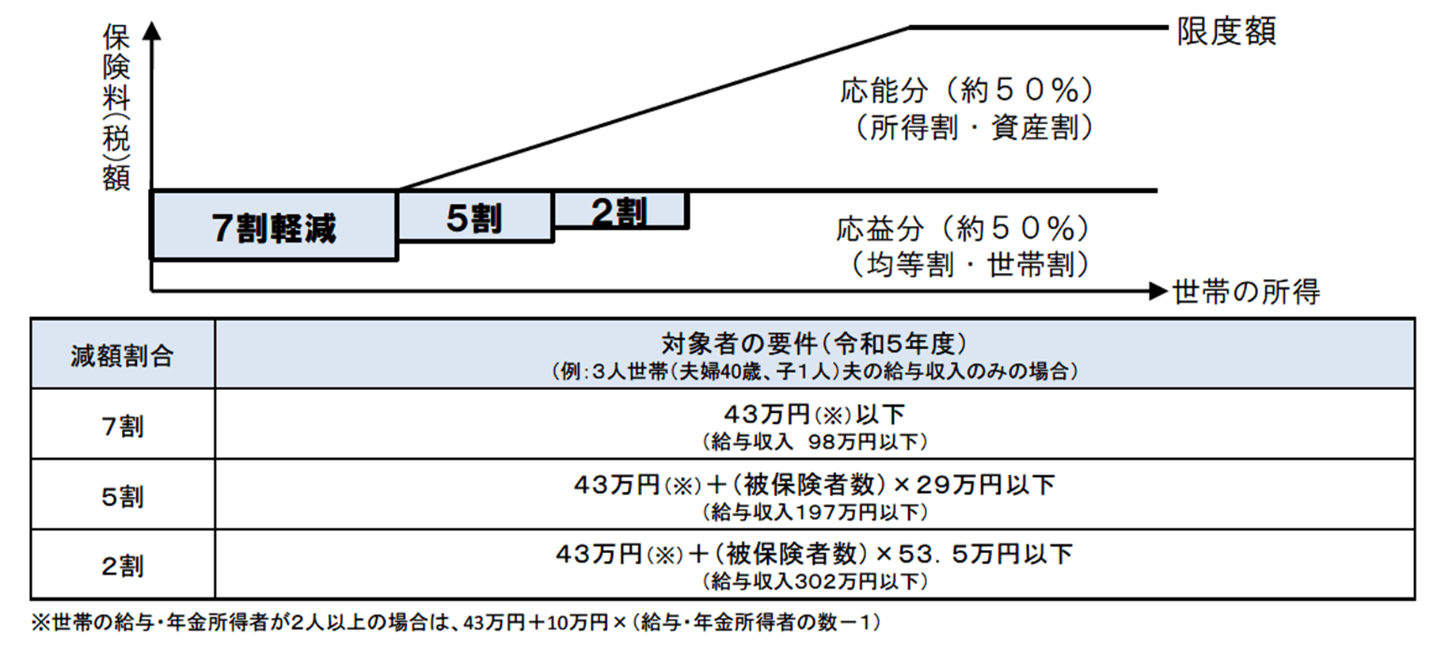

国民健康保険

国民健康保険料は、所得基準を下回る世帯に対しては以下のように保険料が軽減されます。

また産前産後期間や所得が著しく減少した世帯も、申請により保険料が減免される場合があります。

国民年金

国民年金には免除制度があります(したがって厚生年金に加入している会社員の方は免除制度がありません。)

前年の所得によって、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除となります。

公共料金などの割引

上下水道の割引

市区町村によって異なりますが、児童扶養手当の受給世帯の場合、申請すれば水道料金を軽減してもらえる場合があります。

基本料金の免除を行っている自治体が多いです。

参考:横浜市 水道料金のしくみ

公共交通機関の割引

市区町村によって異なりますが、児童扶養手当の受給世帯の場合、JR通勤定期乗車券は3割引になるところが多いです。

公営交通(電車・バス・地下鉄)の料金が無料や割引になる場合もあります。

参考:横浜市 JR通勤定期券割引、 横浜市 バス・地下鉄の特別乗車券

まとめ

ひとり親を支援する制度は、このように豊富に準備されています。

しかし、これらはいずれも無条件で使える制度ではありません。

「うちは該当するのかな?」「対象外だけど、これからのお金のことが心配だな」という場合は、ぜひお気軽にFP(ファイナンシャルプランナー)にご相談ください。

無料セミナーも随時開催しておりますので、ぜひご活用いただければと思います。

弊社横浜のFPオフィス「あしたば」では、収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「バランスのとれたプランの立て方」から「具体的な国の制度の活用法と注意点」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

大好評の「無料iDeCoセミナー」も随時開催中!