毎月の引き落としを確認していたら、上のように思った経験はないでしょうか。

じつは6月は住民税が更新される月です。

しかし、払う側からすれば急に値上がりした印象を受けることもあるでしょう。払わないといけないものなら、せめてお得に支払いたいですよね。

そこでこの記事では、住民税が6月だけ高い理由や変更額を確認する方法、住民税のお得な払い方などを解説します。

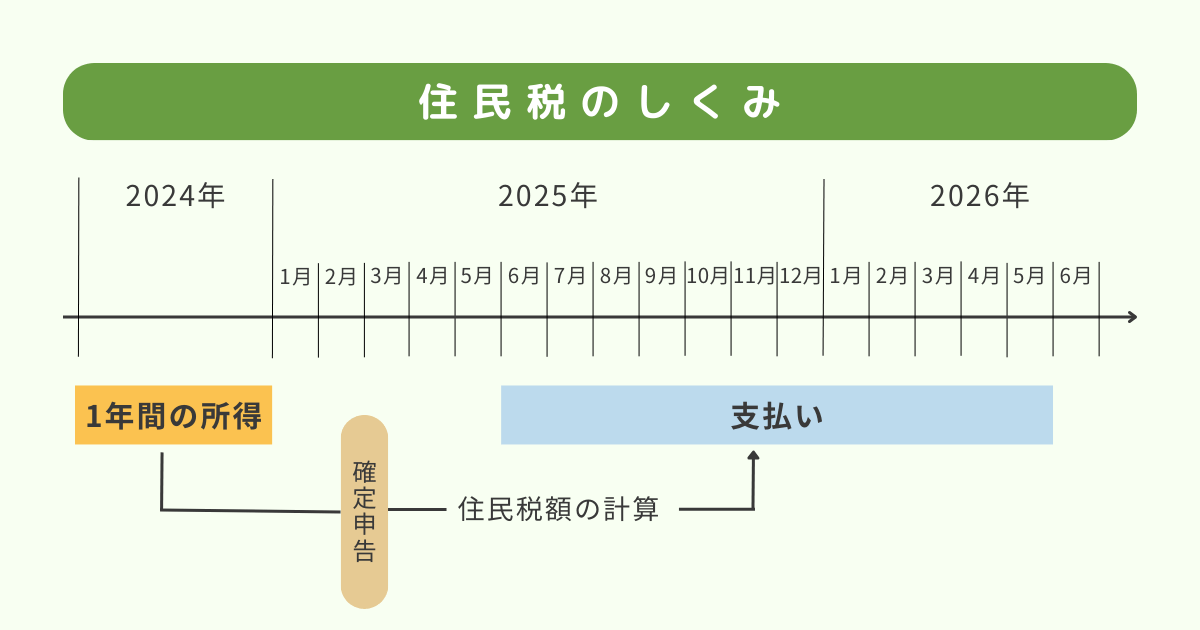

6月は前年の収入が住民税に反映される月

住民税とは、住んでいる都道府県及び市区町村に対して支払う地方税の一種。

納付額は前年の所得によって決まり、税率は収入額に関わらず一律10%です(市区町村民税6%、都道府県民税4%)。

そのため、前年の収入が2年前より増えていると、6月から住民税が増額されます。

そもそもなぜ6月に更新されるかというと、これは2~3月に提出する「確定申告」の数値を反映する事務手続きが4~5月に行われるためです。

前年1年間の収入額は、会社で年末調整が行われていても、最終的な額は確定申告後に決まります。しかし、その収入額がすぐ税額に反映されるわけではありません。

確定した前年の収入額をベースに、各市区町村の税務担当部署が住民税額を算出しますが、この作業はボリュームが多いです。

そのため、事務手続きが終わって税額に反映するとなると、6月になってしまうのです。

住民税が6月だけ高い理由は月々の端数が合算されているから

1年間の支払いの中で、6月だけ住民税が高い場合があります。

その理由は、6月分に月々支払う住民税の端数が合算されているためです。

住民税は年12の毎月払いによって徴収され、各月の支払額は年額を12で割った値になります。

6月から「急に住民税が増えた!」と感じる理由には、この調整が行われることも影響しているでしょう。

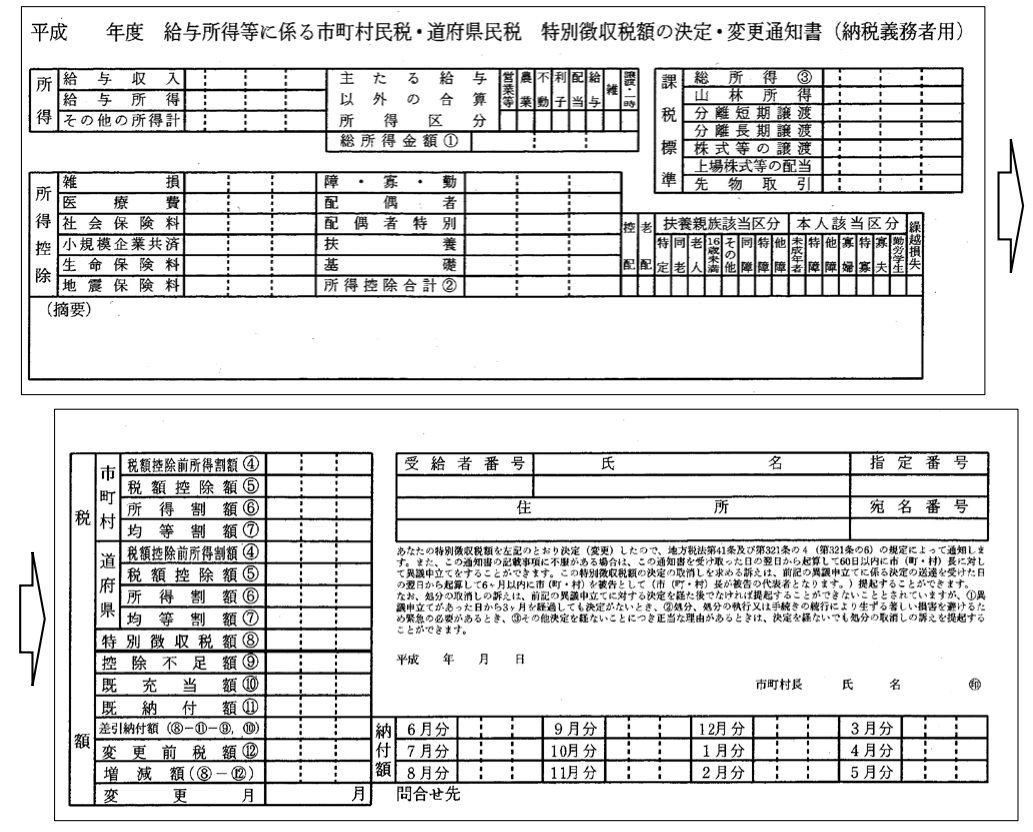

変更後の住民税額は「税額決定通知書」で通知される

出典:総務省

給与天引きで住民税額の増額を知った場合、急に増額したように感じるかもしれません。

税額決定通知書には、更新後の住民税額のほかに、前年の所得額や各種控除額の詳細も記載されており、税額が決定したプロセスをこれ1枚で確認できます。

更新後の住民税が妙に高いと感じたら、税額決定通知書で算出された根拠を確認してみましょう。

住民税のお得な支払い方

住民税の徴収方法には、以下の2種類があります。

- 普通徴収:納付書や引き落としで支払う

- 特別徴収:給与から天引きで徴収される

これらは「地方税法」という法律により適用すべき対象が定められています。

特別徴収は必ず天引きで徴収されるため支払方法を選べませんが、普通徴収の場合は自分でお得な払い方を探せます。

ここでは、給与天引きをされていない普通徴収の方に向けて、住民税のお得な払い方を2つ紹介します。

順に解説します。

①クレジットカード

住民税はクレジットカードでも支払えます。

ちなみに、ポイントの付与率はカード会社によって異なりますが、0.5~1.5%がメジャーです。

また、クレジットカードならデータとして残るため、管理しやすいのもポイント。家計と合わせて出費を把握したい方にもおすすめです。

ちなみに、住民税は向こう3ヶ月分、または1年分を一括で支払えるため、まとめてポイントを得られるのもメリットと言えます。

②スマホアプリ決済

2025年3月現在、スマホアプリ決済では、ほとんどのサービスでポイントはつきません。

スマホアプリ決済はスマホさえあれば誰でも導入できる手軽さがポイント。クレジットカードを作れない場合の還元方法としても優秀です。

また、スマホから支払えるため、銀行やコンビニへ行く必要が無いのも大きなメリットです。

住民税に関するよくある疑問

最後に、住民税に関するよくある質問をピックアップしました。

この機会に日頃のモヤモヤを解消しておきましょう。

ひとつずつ解説します。

ふるさと納税や医療費控除が適用されていない場合はどうする?

確定申告で各種控除手続きを行ったにもかかわらず適用されていない場合は「更正の請求手続き」を行いましょう。対応可能な期限は確定申告を提出してから5年間となっています。

ちなみに、確定申告に記入した額が誤っていたり、記入が漏れていた場合は「修正申告」という手続きで対応可能です。こちらも確定申告を提出してから5年間対応可能です。

会社員や公務員の住民税は必ず天引きされる?

会社員や公務員など、給与を受け取っている方は「特別徴収」によって住民税が天引きされますが、この徴収方法を変えることは原則「不可能」です。

住民税の徴収方法は、地方税法という法律に定められており、特別徴収については下記のように記載されています。

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)

第321条の4 市町村は、前条の規定によって特別徴収の方法によって個人の市町村民税を徴収しようとする場合においては、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第百八十三条 の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第一項本文の規定によって特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第二項本文の規定によって特別徴収の方法によって徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額(同条第四項に規定する場合にあっては、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項本文の規定によって特別徴収の方法によって徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額)を合算した額(以下この節において「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の方法によって徴収する旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。

ざっくり言うと、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の住民税を給与から差 し引いて納める義務があるということ。事業主には、従業員の住民税を確実に差し引き、各市町村に収めることが義務付けられているのです。

従業員が個人的にこの規定から外れてしまうと、確実に住民税を納められない可能性が出てきます。そのため、会社員や公務員といった、住民税が給与から天引きされている方は、例外的に普通徴収で支払うことが認められていないのです。

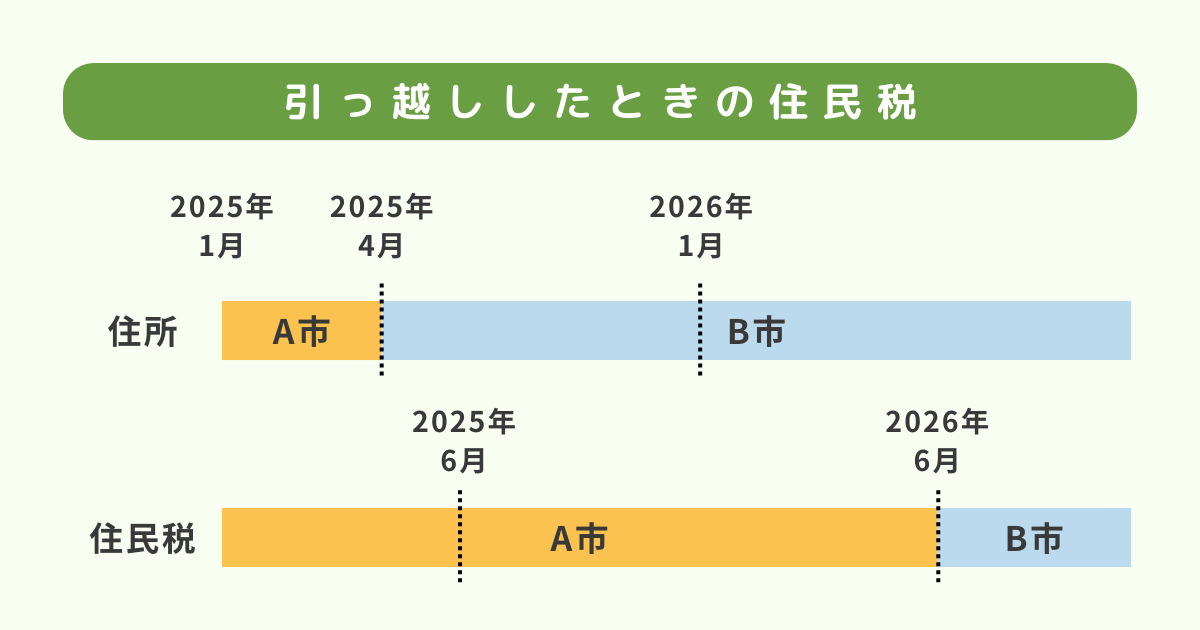

引っ越したらどこに住民税を納める?

住民税は、その年の1月1日時点で住んでいる自治体に納めます。

そのため、4月にA市からB市へ引っ越したとしても、その年は引越し前のA市に住民税を支払います。

B市へ住民税を納めるのは、翌年の6月からです。  引っ越したあとにA市から納付書が届いても、間違いではありません。

引っ越したあとにA市から納付書が届いても、間違いではありません。

ちなみに、引っ越しをしても住民税に関する手続きは不要です。

税の知識を身に着けて賢く付き合おう

住民税が急に値上がりしたと感じたら、まずは税額決定通知書で確認をしましょう。

前年の収入が2年前よりも上がっていれば住民税は高くなりますし、さらに6月は税額の端数が乗せられるため、より高くなりやすいタイミングでもあります。

住民税は毎月万単位の支払が発生するため、自分で支払方法を選べる場合はクレジットカードやスマホアプリ決済でお得に支払をしましょう。ポイントが付くのはもちろん、徴収額が管理しやすかったり、スマホから支払えたりといったメリットもあります。

税金は生きている限り付き合うことになる、切っても切れない存在です。なるべく若いうちに知識を身に着け、賢く税と付き合っていきましょう。

弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からNISA・ジュニアNISAやiDeCo/イデコ・企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。

収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なNISAやiDeCoの活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

大好評の「無料オンラインセミナー」も随時開催中!

↓↓↓弊社推奨の「低コストiDeCo加入窓口」はこちら↓↓↓