2025年10月から、全国の最低賃金が引き上げられることになりました。

物価高が続く今、この賃上げは働く人にとって喜ばしいニュースとして注目されていますが、必ずしもプラスの面だけとは限りません。

この記事では、2025年10月の最低賃金引上げについて、その概要から期待される効果、さらには見落としがちな影響までを、生活者の立場でわかりやすく解説します。ぜひ最後までご覧ください。

2025年10月の最低賃金引上げの概要

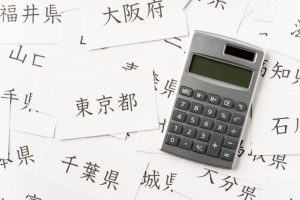

全国平均と地域ごとの違い

2025年10月以降、最低賃金が引上げられることになりました。全国平均最低賃金は1,121円になる見込みです。

これまでも最低賃金は緩やかに上昇してきましたが、今回の引上げ額は平均で66円と、過去最大の大幅引上げとなりました。

地域別目安(一例)

| 地域 | 2024年最低賃金(現在) | 2025年最低賃金(予定) | 引上げ額 |

|---|---|---|---|

| 東京 | 1,163 | 1,226 | 63 |

| 神奈川 | 1,162 | 1,225 | 63 |

| 埼玉 | 1,078 | 1,141 | 63 |

| 千葉 | 1,076 | 1,140 | 64 |

| 大阪 | 1,114 | 1,177 | 63 |

| 熊本 | 952 | 1,034 | 82 |

| 沖縄 | 952 | 1,023 | 71 |

| 全国平均 | 1,055 | 1,121 | 66 |

参照:厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金答申状況」を元に作成

都市部と地方では、生活費や雇用環境の差により、最低賃金引上げの影響が異なりますが、全国で最低額だった熊本や沖縄なども1,000円超えとなり、初めてすべての都道府県で最低賃金が1,000円を超えました。

最低賃金はどうやって決まるの?

最低賃金は、賃金の実態調査結果などを参考に、最低賃金審査会で決定しています。

【最低賃金審査会とは?】

最低賃金審査会は、最低賃金に関する重要なことを調査・審議するための組織です。

厚生労働大臣や都道府県労働局長から「最低賃金をどうすべきか」という相談を受け、それに対して意見をまとめて答える役割を担っています。

また、この審査会は公平な議論ができるように、次の3つの立場の人たちで構成されています。

- 労働者代表:働く人の立場から意見を述べる人

- 使用者代表:企業や事業主の立場から意見を述べる人

- 公益代表:大学教授や専門家など、中立的な立場から意見をまとめる人

このように、さまざまな立場の人が集まって意見を出し合うことで、最低賃金の決め方にバランスが保たれる仕組みになっています。

最低賃金引上げで期待される効果

収入アップによる家計の改善

では、実際にどれくらい収入が増えるのか、仮に全国平均の66円引き上げされた場合で見てみましょう。

【シミュレーション例】

・時給1,050円 → 1,116円(+66円)

・週20時間勤務 × 4週 = 月80時間勤務

→ 月収:84,000円 → 89,280円(+5,280円)

上記のシミュレーションを例にすると、月に5,280円のプラスで、年間に換算すると約63,000円の収入増となりますから、家計にとっては大きな助けになるでしょう。

とくにパート収入で家計を支える世帯では、教育費や食費の補填に回すことができ、家計の負担を軽減する効果が期待されます。

消費の拡大と景気刺激効果

最低賃金が上がると、これまでは生活費で手一杯だった人も、ちょっとした外食や趣味、欲しかったものの購入にお金を回せるようになるかもしれません。

こうした「ちょっとしたプラスの消費」が積み重なることで、全体の経済に元気を与える効果が期待できます。

- 外食や小売業などの消費が拡大

- 娯楽やサービス産業にも波及効果

- 地域経済が循環し、地元商店や企業にプラスの影響

「最低賃金で働いている人だけが恩恵を受けるのでは?」と思うかもしれませんが、実はそうとも限りません。収入が増えた人が地元のお店やスーパーでお金を使えば、その売上はお店の経営を支え、さらには従業員の雇用や給料にもつながります。

最低賃金の引き上げは、社会全体の消費マインドを前向きにし、景気を押し上げる可能性を持っていると言えるでしょう。

最低賃金引上げ引上げがもたらす思わぬ影響とは?

ここまで最低賃金の引き上げによるプラスの効果をお伝えしてきましたが、最低賃金の引上げは、良い面ばかりとはいえないのが現状です。

ここでは、生活者・企業双方に懸念される影響について詳しく解説します。

シフト削減や雇用調整の可能性

最低賃金の上昇は、企業にとって人件費の増加を意味します。

とくに中小企業や零細企業では、コスト負担が大きく、以下のような影響が出る可能性があります。

勤務時間の短縮

時給は上がるものの、シフトが減少し、総支給額が思ったほど増えないケースがあります。

例えば、時給1,050円 → 1,100円に引上げされても、週20時間勤務が18時間に減ると月収は84,000円 → 79,200円に。非正規雇用の縮小

アルバイトやパートの採用が減り、働く場所が制限される場合も。- 業務負担の増加

人件費削減により従業員の数が減り、その結果少ない人員で業務を負担しなければいけない懸念もあります。

企業側にとっては人件費増加によるマイナス面が大きいように思いますが、「非正規雇用者のモチベーションが上がり、生産性が向上した」「労働時間を増やしたいというパート、アルバイトスタッフが増えた」など、最低賃金の引き上げによるプラスの効果も期待できます。

物価上昇で実質賃金が伸び悩む懸念

人件費増加は商品の価格に転嫁され、物価の上昇につながる可能性があります。

飲食業や小売業では、商品の価格に人件費増加分を上乗せすることがあるため、例えば1食あたり数十円〜数100円程度の値上げせざるを得ない、という店舗も出てくるかもしれません。

結果として、最低賃金の上昇で得られる収入増が、物価上昇で相殺されてしまう、という可能性も。

とくに都市部では家賃や光熱費も高く、生活コストの影響が大きくなります。

扶養から外れる可能性

扶養の範囲内で働いているパート・アルバイトの従業員は、最低賃金引き上げにより年収が増えて、扶養から外れてしまう可能性があります。

とくに社会保険加入の対象になると、手取りが減ってしまう可能性があるため注意が必要です。

引き続き扶養の範囲内で働きたい場合は、シフトの調整をするなどの対策が必要になります。

最低賃金に関するよくある質問(Q&A)

Q1. 最低賃金が上がると、必ず給料も上がりますか?

A. 時給で働いている人は最低賃金を下回ることが法律で禁止されているため、対象者の給料は引き上げられます。ただし、すでに最低賃金以上の時給で働いている人の場合は、自動的に上がるとは限りません。

Q2. 最低賃金は毎年いつ決まるのですか?

A. 毎年夏ごろに「中央最低賃金審議会」で目安が示され、その後、都道府県ごとに審議されて決定します。実際の適用は10月頃から始まるのが一般的です。

Q3. 「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」はどう違うのですか?

A. 地域別最低賃金は、各都道府県で共通に適用される基準額です。一方、特定最低賃金は産業ごとに設定されるもので、地域別よりも高い金額が定められる場合があります。

Q4. 正社員にも最低賃金は関係ありますか?

A. はい。時間給労働者に限ったルールではなく、月給制や日給制の正社員であっても、労働時間で割り戻した金額が最低賃金を下回ってはいけないことになっています。

Q5. 外国人労働者にも最低賃金は守られるのですか?

A. はい。国籍に関わらず、日本で働くすべての労働者に最低賃金法が適用されます。外国人技能実習生や留学生のアルバイトでも、最低賃金を下回ることは違法です。

まとめ

2025年10月の最低賃金引上げは、働く人にとって収入アップという前向きな面がある一方で、物価の上昇や雇用への不安といった影響も無視できません。

今こそ家計の見直しを行い、収入増をしっかり将来につなげる工夫が必要です。

「今のお金の使い方で大丈夫かな?」「将来のために備えたい」と感じた方は、FPオフィスあしたばにお気軽にご相談くださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

【あしたばライター:藤元 綾子】

弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。

収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なiDeCo活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

大好評の「無料iDeCoセミナー」も随時開催中!

↓↓↓弊社推奨の「融資(貸付)型クラウドファンディングのプラットフォーム」はこちら↓↓↓