このような不安をお持ちの方は、2025年10月から始まる「教育訓練休暇給付金」の活用を検討してみてはいかがでしょうか?

これまでの「教育訓練給付金」が“学費の補助”だったのに対し、新制度は“休暇を取りながら学べるように給与の一部をサポートする”仕組みです。

学び直しやリスキリングがますます重視される今、この制度はキャリアアップを考える人にとって心強い味方となるはずです。

本記事では、制度の内容や対象者、利用方法、メリットまでわかりやすく解説していきます。

教育訓練休暇給付金とは?

教育訓練休暇給付金は、労働者が離職することなく教育訓練に専念するための制度です。

休暇を取得して一時的に仕事から離れる場合に、失業給付に相当する給付金を受給することが可能です。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続して30日以上、無給の教育訓練休暇を取得する場合に、教育訓練休暇給付金の支給を受けることができます。

制度創設の背景

近年、AIやデジタル技術の進化により、働き方や必要なスキルは大きく変化しています。

厚生労働省も学び直しやリスキリングを推進しており、働く人が時代の変化に合わせてスキルアップできる仕組みづくりが急務となっています。そこで「教育訓練休暇給付金」の制度が創設されることになりました。

「学び直し」と「リスキリング」って何が違うの?

どちらも似た意味を持ちますが「学び直し」は個人が自主的に学び直すことに使われている言葉です。一方「リスキリング」は新しいスキルを習得して新しい業務や職業に就くもので、企業が主導して行うことを言います。

対象となる教育訓練とは?

以下の定められた教育訓練等を受けるために休暇を取得した場合「教育訓練休暇給付金」を受給することができます。

- 大学・高等専門学校・専修学校または各種学校が行う教育訓練

- 教育訓練給付金の指定講座がある法人等が行う教育訓練等

- 職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの

従来の教育訓練給付金との違い

従来の「教育訓練給付金」は、指定された教育訓練講座の受講費用の一部を、給付金として受けられるものでした。

一方、新しい「教育訓練休暇給付金」は“休暇中の収入”を補う仕組みです。つまり「授業料を補助」する制度と「休暇中の収入を補助」する制度という違いがあるのです。

誰が利用できる?支給対象者と給付内容

支給対象者

教育訓練休暇給付金を受給するためには、以下の①②両方の条件を満たしている必要があります。

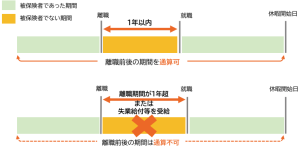

- 休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること

- 休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること

※離職期間があっても、12か月以内であれば離職前後の期間を通算できます

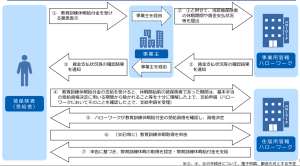

画像引用:厚生労働省「教育訓練休暇給付金のご案内」

画像引用:厚生労働省「教育訓練休暇給付金のご案内」

【雇用保険の加入条件とは?】

・1週間の所定労働時間が20時間以上であること

・31日以上の雇用見込みがあること

上記の要件にあてはまる場合は、正社員以外のパートやアルバイトなど、雇用形態に関わらず雇用保険に加入する必要があります。

給付内容

給付される金額は、離職した場合に支給される失業手当(基本手当)の額と同じです。

原則として、失業手当の金額は、離職前6か月間に支払われた平均月収の50~80%で算出されます。(※ただし賃金や年齢ごとに上限、下限額が定められています。)

また、給付日数は、被保険者の加入期間に応じて90日、120日、150日のいずれかです。

支給のタイミングは、教育訓練休暇の開始日から起算して30日ごとで、ハローワークに認定を受けた後に支給されます。

受給者や企業が行う手続き

勤務先で「教育訓練休暇給付金」を利用できる場合、どのような流れで手続きを行うのか、確認しておきましょう。

受給者が行う手続き

まずは学びたい内容を決め、対象となる教育訓練を探します。その上で、勤務先に「教育訓練休暇を取りたい」と申し出て、合意を得ましょう。

合意が得られた場合は、勤務先に「教育訓練休暇取得確認票」を提出。

その後、ハローワークへ必要書類を提出します。

企業側の手続き

給付の申請先はハローワークです。企業は、労働者の休暇期間や賃金支払い状況などに関する書類を作成し、ハローワークへ提出します。その後ハローワークから確認結果が通知されたら、従業員へも通知する流れとなります。

画像引用:厚生労働省「教育訓練休暇給付金について」

画像引用:厚生労働省「教育訓練休暇給付金について」

教育訓練休暇給付金を活用するメリット

安心して学べる金銭的支援

この制度は「休むと収入が減ってしまう…」という不安を軽減してくれるのが大きなポイント。

離職した場合に受給できる失業手当と同じ金額を、最大150日間にわたり受給できるのは、休暇中の生活において大きな支えとなります。

キャリアアップ・転職への効果

休暇を使って得たスキルは、今の職場での昇進や、将来的な転職活動に役立ちます。資格取得や専門知識の習得は、強力な武器になるでしょう。

企業にとってのメリットも

従業員がスキルアップできれば、企業にとってもプラスです。人材の定着や業務効率の改善につながることも期待できます。

利用する際の注意点

教育訓練休暇給付金を利用する際にはいくつかの注意点もあります。事前に確認しておきましょう。

被保険者期間がリセットされる

教育訓練休暇給付金の支給を受けた場合は、休暇開始日より前の被保険者期間や雇用保険に加入していた期間がリセットされ、通算できなくなります。

一定期間は、失業給付などの給付金が受給できなくなる点には留意しておきましょう。

受給期間を過ぎたら支給が受けられない

教育訓練休暇給付金の受給期間は、休暇開始日から1年間です。

1年以上の休暇を取得して教育訓練を受講しても、受給期間を過ぎた場合は給付金は支給されませんので注意してください。

実際に制度を利用できるかは勤務先に確認を

実際に制度を利用して休暇を取るには、勤務先の規定や労使協定との調整が必要です。

そもそも勤務先で「教育訓練休暇制度」が規定されていない場合は、休暇を取得できません。

国の制度とはいえ、実際に休むのは勤務先との関係性の中で行うことです。制度上可能な場合でも、業務への影響を考慮してスケジュールなど調整しましょう。

まとめ

2025年10月から始まる「教育訓練休暇給付金」は、今後のキャリアに不安を感じている方や、新しい挑戦を考えている方にとって、見逃せない制度になることは間違いありません。

勤務先で制度を利用できる方は、ぜひご自身のスキルアップのために活用されてみてはいかがでしょうか?

最後までお読みいただきありがとうございました。

【あしたばライター:藤元 綾子】

弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。

収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なiDeCo活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

大好評の「無料iDeCoセミナー」も随時開催中!

↓↓↓弊社推奨の「融資(貸付)型クラウドファンディングのプラットフォーム」はこちら↓↓↓