親の介護が現実味を帯びてくると、多くの方がこのような疑問に直面するでしょう。

近年日本の高齢化はますます進行し、介護にかかる費用も増加傾向にあります。

この記事では、介護にかかる平均的な費用や在宅介護と施設介護の費用の違いなどについて詳しく解説します。将来の介護に備えるためにぜひ参考にしてください。

親の介護費用、どのくらいかかるのが一般的?

介護の平均費用はいくら?

生命保険文化センター「2024年度生命保険に関する全国実態調査」によると、介護にかかる費用は、介護用ベッドの購入や住宅リフォーム費用などの一時的な費用で平均47万円、そのほか介護サービス費用や日常生活費など月々にかかる費用で平均9万円とされています。

これをふまえて平均的な介護期間55か月(約4年7か月)で計算すると総額は以下のようになります。

47万円(一時費用)+9万円(月額介護費用)×55ヶ月=542万円

| 一時費用 | 平均47万円 |

| 月額費用 | 平均9万円 |

| 総額(55か月) | 約542万円 |

ただし、これはあくまで平均的な数値であるため、実際の費用は個々の状況によって大きく異なります。

在宅介護と施設介護で費用はどう変わる?

介護費用は、在宅介護と施設介護で大きく異なります。

在宅介護では、介護サービスの利用料や介護用品の購入費などが主な費用となり、平均的な月額費用は約5.2万円です。一方、施設介護では、施設の種類やサービス内容によって異なりますが、月額費用は平均で約13.8万円となっています。

| 在宅介護 | 約5.2万円 |

| 施設介護 | 約13.8万円 |

上記からもわかるように、施設介護に比べると在宅介護は大きく費用をおさえることができます。しかし在宅介護の場合、費用以外にも介護者の負担が大きくなる点に注意が必要です。

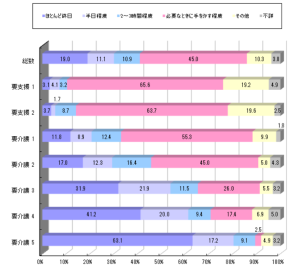

厚生労働省「国民生活基礎調査の概況」2022年によると、「同居の主な介護者」の介護時間の割合が「要支援1」では「必要な時に手を貸す程度」が65.6%なのに対し、要支援5になると「ほとんど終日」が63.1%と、支援のレベルが上がるほど介護時間の割合も大きくなることがわかります。

出典:生命保険文化センター「誰が介護している?介護にかける時間は?」

出典:生命保険文化センター「誰が介護している?介護にかける時間は?」

ほとんど終日介護に時間を割くとなると、介護者は仕事を辞めたり時間を減らしたりする必要がでてくるかもしれません。

介護者の負担をできるだけ減らすためにも、事前に家族で話し合っておくことが大切です。

とはいえ日本の介護保険制度では、介護費用にかかるすべてを自己負担しなければいけないわけではありません。

次に、介護費用にかかる自己負担額をみてみましょう。

介護サービスの自己負担額は?

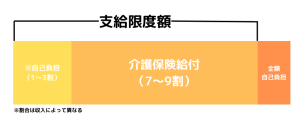

日本の介護保険制度では、介護サービスの利用料のうち原則として7~9割の給付が受けられるので、自己負担額は1割~3割になります。

介護サービスの自己負担額は40歳以上65歳未満の人は1割、65歳以上の人は1~3割負担です。

ただし支給限度額を超えた場合は全額自己負担となります。支給限度額は、要介護認定の区分によって決められています。

このように、具体的な負担割合は所得や年齢によって異なるため、同じサービスを受けた場合でも、人によって自己負担額は異なります。

なお、居宅サービスを利用する場合の1ヵ月あたりの利用限度額(支給限度額)は以下の通りです。

【居宅サービスの1ヵ月あたりの利用限度額】

出典:厚生労働省「サービスにかかる利用料」

出典:厚生労働省「サービスにかかる利用料」

介護費用の内訳は?

訪問介護やデイサービスの利用料

在宅介護で利用される主なサービスには、訪問介護やデイサービスがあります。

これらのサービスの利用料は、サービスの内容や利用時間、地域によって異なりますが、介護保険の適用範囲内であれば、自己負担は1割~3割(所得に応じる)です。

ただし食事の宅配サービスや福祉自動車の送迎、外出介助などは公的介護保険のサービス対象外となり、全額自己負担となる点は理解しておきましょう。

住宅改修や介護用ベッドなどの設備費用

介護をおこなう上で、住宅のバリアフリー化や介護用ベッドの導入などが必要になる場合もあるでしょう。

これらの設備費用は高額になることが多いですが、介護保険の「住宅改修費支給制度」や「福祉用具購入費支給制度」を利用することで、一部費用の補助を受けることができます。

介護保険における住宅改修の支給限度基準額は、20万円(原則1回限り)が上限です。

もし自己負担1割の人が20万円のリフォームをおこなった場合は18万円支給されることになります。

また、対象となる福祉用具のレンタルまたは購入した場合も、1~3割の自己負担で済む場合があります。(購入の場合は要介護認定に関わらず上限年間10万円)

これらの制度を上手に利用して介護における金銭的な負担を少しでも減らしましょう。

老人ホームなど施設入所時の初期費用と月額費用

施設介護を選択する場合、入所時に初期費用が必要となることがあります。老人ホーム検索サイトの「みんなの介護」によると、有料老人ホームでは、平均で入居一時金に98.3万円、月額費用で15.8万円かかるといわれています。

ただし施設利用料は地域によっても相場が異なるため、施設介護も視野に入れている場合は「実際に利用する地域で費用がどのくらいかかるのか」をあらかじめ調べておくことが大切です。

介護が始まる前に家族で話し合おう

親の介護が必要になってから慌てないよう、以下の点について早めに家族で話し合っておくことが大切です。

- どこで介護するのか

- 誰がどのように関わるのか

- 費用はどう分担するのか

介護費用においては、親の年金や貯蓄を活用するのか、子どもたちが一部を補助するのか、事前にルールを決めておけば、後々のトラブルを防ぐことができます。

親自身の希望を尊重しつつ、家族みんなが納得できる形を目指して、無理のない介護体制を整えていきましょう。

まとめ

介護は突然始まることも多いため「心の準備」だけでなく「お金の準備」をしておくことも重要です。

介護にかかる費用は平均で500万円超とされ、負担が大きくなりがちです。

制度の活用、事前の備え、そして家族の連携が介護の不安を軽減します。

自分や家族が納得できる介護の形を実現するためにも、早い段階から情報収集と準備を進めておきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

【あしたばライター:藤元綾子】

弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。

収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なiDeCo活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

大好評の「無料iDeCoセミナー」も随時開催中!

↓↓↓弊社推奨の「融資(貸付)型クラウドファンディングのプラットフォーム」はこちら↓↓↓