自分の親が亡くなり、家や土地を相続することになったけれど、誰も住むことのない田舎の空き家だったり、畑や森林といった売却すら出来ないような土地だった…なんてよくある話ではないでしょうか。

所持しているだけで固定資産税は毎年かかりますし、管理が必要な場合もあり、手間も費用もかかるため手放したいと考える方はたくさんいらっしゃると思います。

かくいう私も、将来不要な土地を相続することになるので、どうにかしたいと思っている一人です。

相続した不要な土地を手放す方法として、国に引き渡すことの出来る相続土地国庫帰属制度を検討してみてはいかがでしょうか。

そして今回、実際に法務局に相談してみました!

相談前に知っておきたいポイントもご紹介しますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。

相続土地国庫帰属制度とは?

相続または遺言書によって手に入れた不要な土地を国に引き渡すことができる制度で、将来所有者の分からない土地が増えるのを防ぐために創られました。

これまでは不要な土地を相続したくないのであれば、相続放棄をしてプラスの遺産も含め、全てを放棄しなければなりませんでした。

しかしこの制度を利用すれば、不要な土地のみを手放すことが可能となりました。

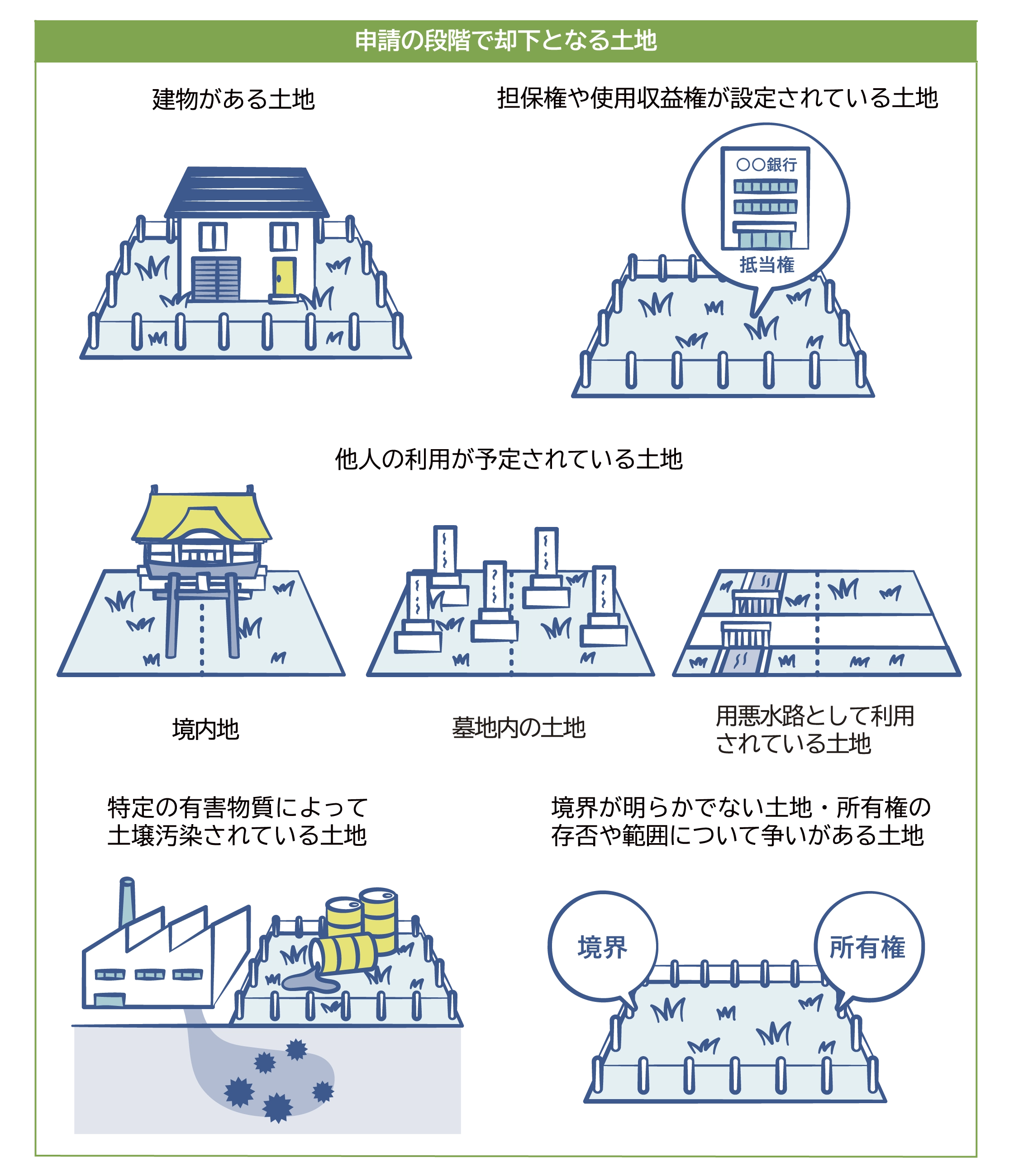

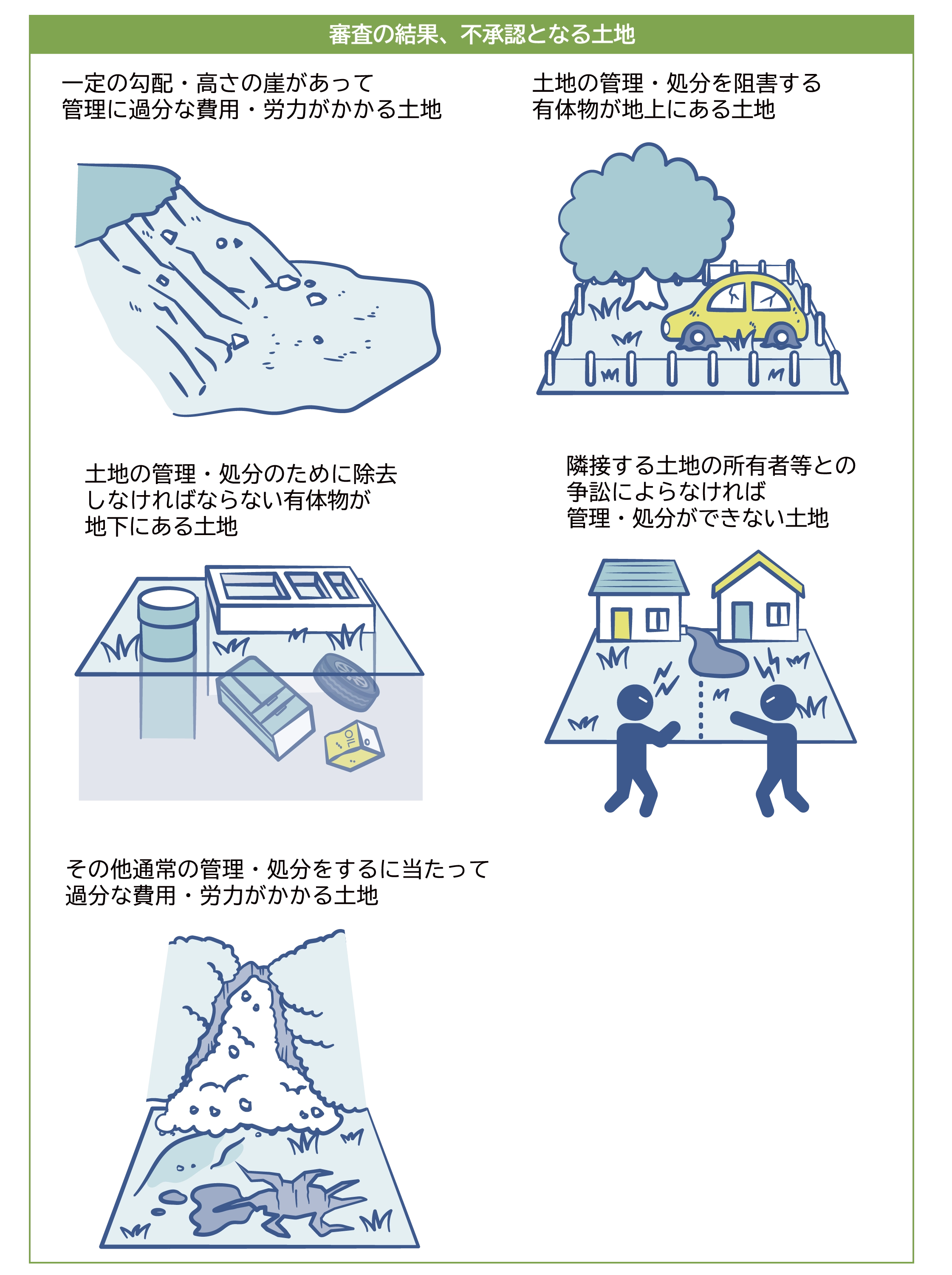

どんな土地でも国に返すことができる?

国に引き渡せる土地には要件があります。

以下の土地に当てはまると、そもそも申請が出来なかったり、審査の段階で不承認となります。

出典:政府広報オンライン「相続した土地を手放したいときの相続土地国庫帰属制度」

出典:政府広報オンライン「相続した土地を手放したいときの相続土地国庫帰属制度」

どんな人が申請できる?

相続や遺言により取得した土地の所有権を持つ相続人が

相続や遺言により取得した土地の所有権を持つ相続人が

申請することが出来ます。

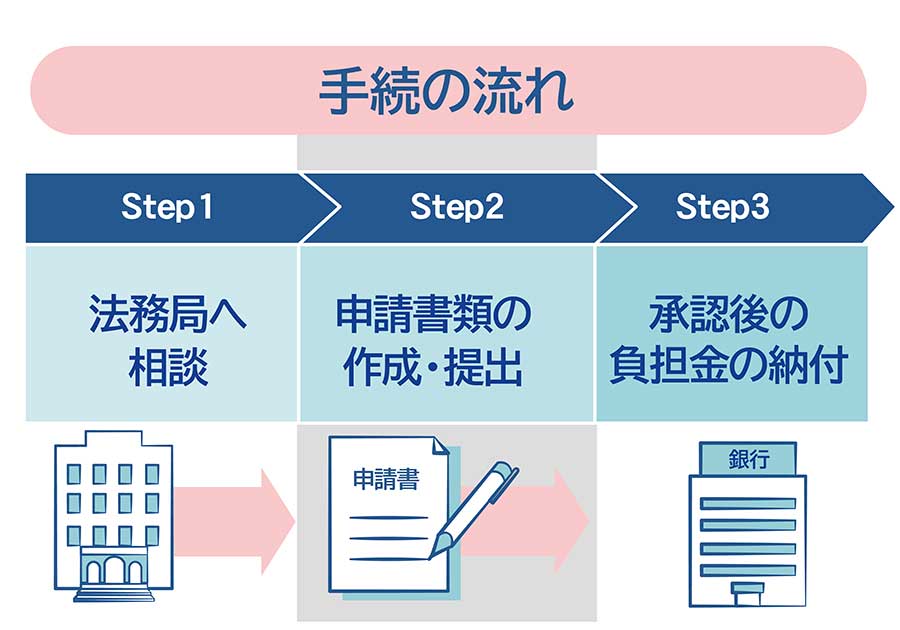

相続土地国庫帰属制度を利用する時の流れについて

出典:政府広報オンライン「相続した土地を手放したいときの相続土地国庫帰属制度」

Step1 申請したい土地を管轄する法務局の本局に相談をする

この制度の利用を検討した時に、まずやるべきことは法務局・地方法務局(本局)に相談することです。支局や出張所では受け付けていないので注意しましょう。

相談できる都道府県別の法務局・地方法務局(本局)は下記リンクからご確認下さい。

出典:法務局「管轄のご案内」

国が引き取ることが出来る土地の要件に、所有している土地が当てはまるのか、また書類の記入に間違いや不備がないか確認をして欲しい、など具体的な相談にのってもらえます。

相談は土地の所有者以外の家族や親族でも可能です。

一人1日1回30分 事前予約制で電話、対面、ウェブでの相談ができます。

下記リンクから、相談の予約をオンラインで取ることが出来ます。

出典:法務局「法務局手続き案内予約サービス」

相談する前に準備しておきたい資料

①相続土地国庫帰属相談票

②相談したい土地の状況について(チェックシート)

③土地の状況等が分かる資料や写真(可能な範囲で)

・登記事項証明書又は登記簿謄本

・法務局で取得した地図又は公図

・法務局で取得した地積測量図

・その他土地の測量図面

・土地の現況

・全体が分かる画像又は写真

・市町村から届く固定資産税納税通知書

登記事項証明書(登記簿謄本)、地図又は公図は誰でも取得することが可能です!

今回、登記事項証明書と公図をオンラインで取得しました。

オンラインで申請する場合、地番で検索するので、手元に固定資産税納税通知書があると便利です。

私は郵送で依頼していたので、申請してから1週間後に手元に届きました。

通知がきてからすぐに支払いを行なえば、今回の場合4~5日で届いたと思います。

オンラインで申請したい時は下記のリンクから申請ページへ

出典:法務局「オンライン申請のご案内」

相談する時のポイント

①相談する場合は事前に質問したいことをまとめておく。

最終的に引き渡しの可否が決まるのは実地調査なので、相談の段階では主にこちらの質問に対する答えや助言のみ。

②出来るだけ現地の写真を撮っておく

登記事項証明書などの書面だけでは判断が難しい部分が多い。

事前に引き渡したい土地に行くことが出来るのであれば、現地の写真を撮ってから相談に臨むと、法務局の方も、判断しやすくなります。

ただ現地に行き、やみくもに写真を撮るだけでは、判断材料にならず無駄足になる可能性もあります。

下記のポイントを参考に確認してみましょう。

現地で確認したいポイント

①国が引き取ることが出来ない土地の要件に当てはまっていないか確認する

国は引き取った後の管理に支障が出ない土地の引き取りを行ないたいと考えているため、例えば、使用中の用水路が通っていないか、崖がないか、高低差がないか、草刈りの時に邪魔になる廃棄物や障害物はないかなどを確認しましょう。

もし気になる箇所があれば、写真を撮っておきます。

②土地の境界線の写真を撮っておく

隣接する土地との境界線にあたる部分に杭や、目印になるものがあれば確認し、写真をとりましょう(ステップ2の書類作成時に必要となる写真です)

境界線が不明な場合は、専門的知識を持った土地家屋調査士に相談することも検討する必要もあります。

しかし隣接する土地の所有者の方との合意があれば、合意があった境界線での申請が可能です。

争いの発生しない土地であることがポイントとなります。

Step2 申請書の作成と提出

必要な申請書類・添付書類を作成し、書類に問題がなければ土地の所在する法務局の本局に提出します。

申請時、土地一筆ごとに1万4000円の審査手数料がかかり、申請が承認されない場合でも返金はありません。

隣接する土地の申請であっても審査手数料は合算出来ません。

【自分で新たに作成する書類】

1 申請書

2 申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面

3 申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真

4 申請に係る土地の形状を明らかにする写真

【用意する書類】

1 承認申請者の印鑑証明書

2 固定資産税評価証明書(任意)

3 申請土地の境界等に関する資料(あれば)

4 申請土地にたどり着くことが難しい場合は現地案内図(任意)

5 その他相談時に提出を求められた資料

Step3 申請が承認されたら負担金を納付する

実際に申請した土地の現地調査が行なわれ、国から引き渡しを認められた場合、負担金を納めます。

承認の通知が届いた翌日から30日以内に負担金を納付しなければ、申請が無効になるので注意が必要です。

負担金を支払った時点で、土地の所有権が国に移転し引き渡しが終了します。

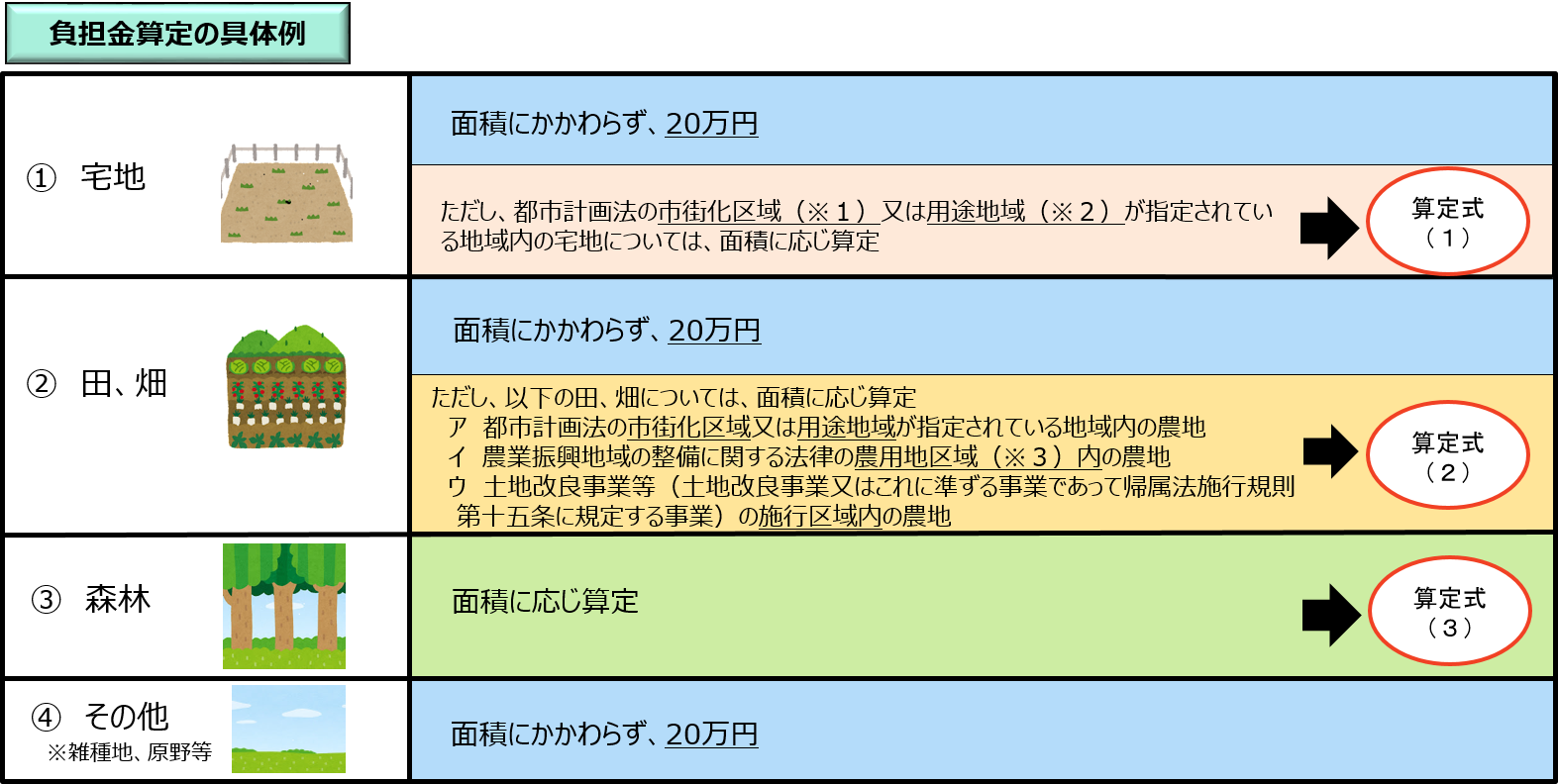

負担金は10年分の土地管理費相当額で原則20万となっていますが、宅地や畑などの土地の区分や面積によって計算方法が異なります。

市街化区域や農用地区域である場合、負担金の額が面積によって変わります。

申請したい土地が市街化区域に入るのか知りたい時は、その土地を管轄している役所に確認すると教えてもらうことができます。

※1 市街化区域とは、すでに市街化されている区域、または10年以内に市街化しようと計画されている地域のこと

※2 用途地域とは、住居、商業、工業など土地をどのように使うか決められている

地域のこと

※3 農用地区域とは、農業のために使用すると指定されている土地のこと

上記の表の算定式(1)~(3)に当てはまる場合は、

出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」をご確認下さい。

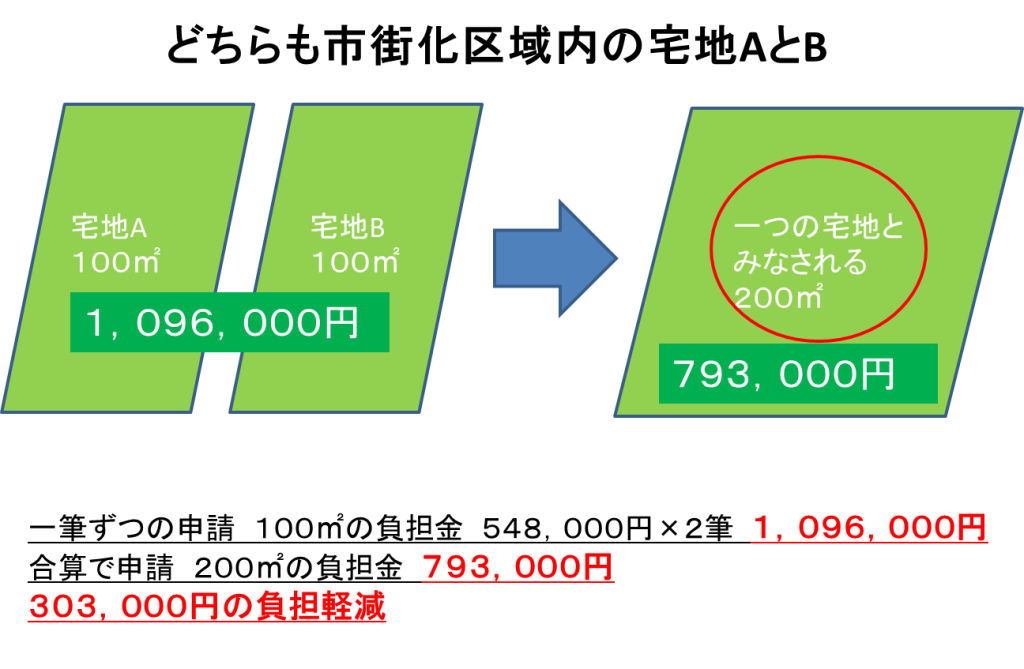

負担金20万円には特例がある!

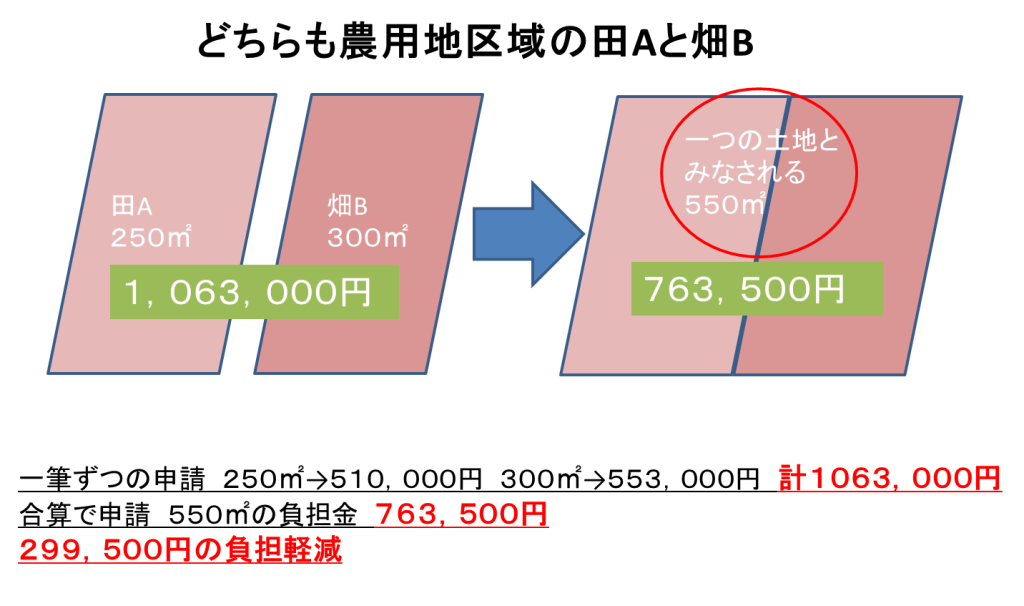

隣り合う土地2筆以上の土地を、一つの土地とみなすことが出来る場合があり、該当する場合申請することで、負担金を減らすことが出来る場合があります。

ではどのような土地であれば特例が適用されるのか、また適用されない土地も

ご紹介します。

合算の申請が可能な土地

例1

例2

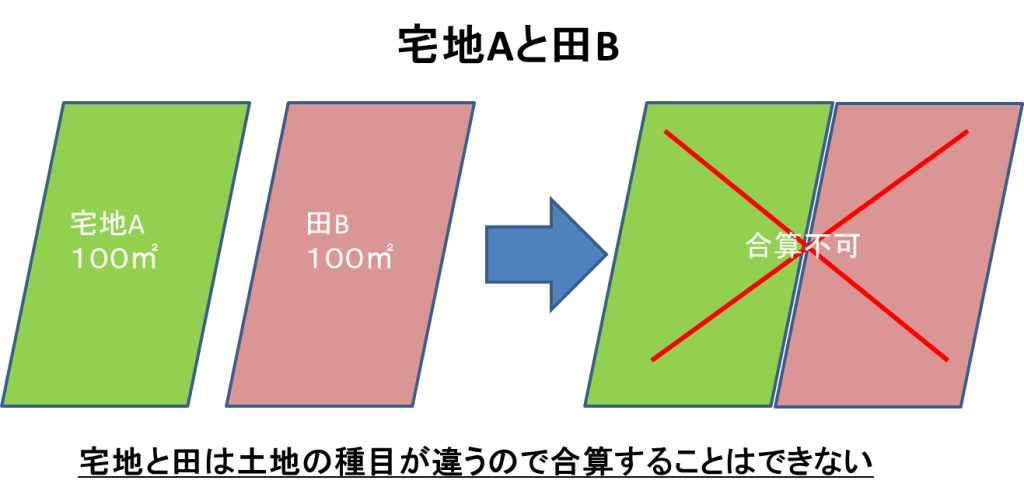

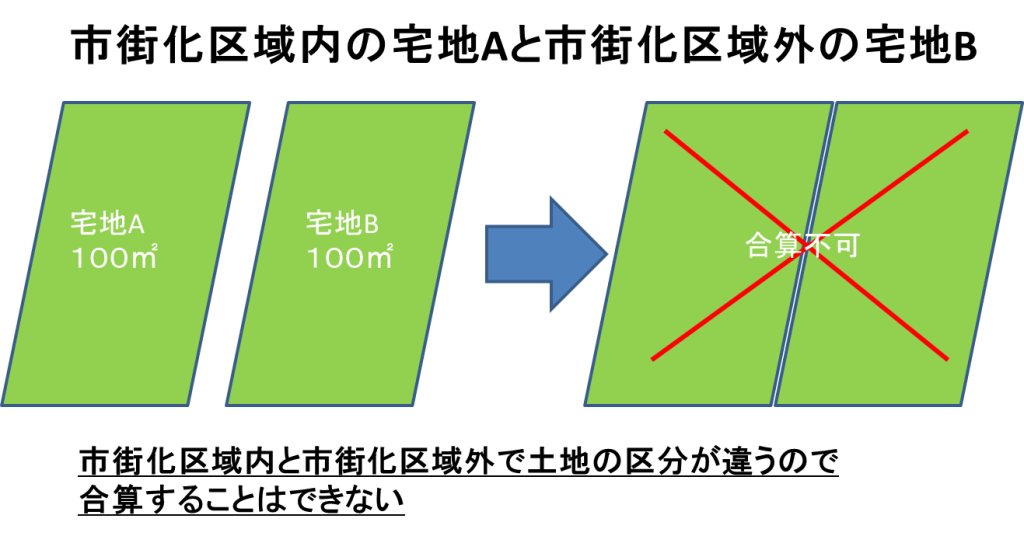

合算の申請が不可能な土地

例1

例2

実際に相談してみて…

今回、相続土地国庫帰属制度についてご紹介しました。

実際に法務局に相談してみて、申請には現地の写真や、境界が分かる資料が必要になるため、自分の居住しているところから相続した土地に行きやすい、また場所や境界をきちんと把握出来ている場合は申請するハードルは低いと感じました。

私が今回相談した土地には、実は家が建っているため、解体しなければ申請すら出来ません。

申請をするとなった場合、解体に約200万円ほどかかります。

それに加えて、審査手数料や負担金が必要になるので簡単に見積もってもおよそ250万円はかかります。

簡単に出せる金額ではないですし、こういったケースで制度の利用をしない方も少なくないと思います。

そんな時は専門家からの意見が突破口になるかもしれません。

ぜひお金のプロであるFPにご相談下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました。

【あしたばライター:川島 詩織】

弊社横浜のFPオフィス「あしたば」は、創業当初からiDeCo/イデコや企業型確定供出年金(DC/401k)のサポートに力を入れています。

収入・資産状況や考え方など人それぞれの状況やニーズに応じた「具体的なiDeCo活用法と注意点」から「バランスのとれたプランの立て方」まで、ファイナンシャルプランナーがしっかりとアドバイスいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

大好評の「無料iDeCoセミナー」も随時開催中!

↓↓↓弊社推奨の「融資(貸付)型クラウドファンディングのプラットフォーム」はこちら↓↓↓